三亚少年吉焌瑄圆梦清华 坚持是通往成功的密钥

七月骄阳似火,三亚市天涯区场站社区里其乐融融。7月 26日,一封清华大学录取通知书悄然送达,带来了社区少年吉焌瑄的喜讯——他以863分的优异成绩,被清华大学无穹书院录取。7月28 日上午,社区工作人员手捧鲜花登门道贺,街坊邻居闻讯聚拢,一同见证这份荣耀。这位18岁的三亚少年,用 “坚持” 二字,书写了独属于自己的青春传奇。

(相关资料图)

(相关资料图)

吉焌瑄和父母、妹妹在一起。

●学路逐梦:

从错题本到清华园的十二载沉淀

“焌瑄的成功绝非偶然。”吉焌瑄初中时的物理老师、现任三亚丰和学校初中部校长彭臣势拿着泛黄的初中毕业照,目光落在那位站在演讲台上、黑框眼镜后透着坚毅眼神的少年身上,“照片定格的是他初三毕业典礼的瞬间,但镜头外12年时光里,我们见证了他从平凡走向卓越。”

在中学阶段,吉焌瑄成绩优异,一直稳居年级前列,并经常参加各类竞赛。他在初中时荣获2019-2020学年度“海南省三好学生”称号,还在全国中学生数学联赛海南赛区、全国中学生生物学联赛海南赛区获得一等奖。

走进吉焌瑄那间温馨的书房,淡淡的墨香扑面而来,那本用红笔圈出的错题本无声诉说着他成长的秘密。每一道错题旁,都有详细的错因分析和解题思路。这本错题本就像一部成长史,记录着他从困惑到理解,从错误到正确的蜕变过程。所谓天赋,不过是日复一日的努力在时光里结出的果实,而吉焌瑄用12年的时光,诠释了努力与坚持的力量。

●学途调适:

在竞争与波动中找到“可持续”节奏

步入海南中学,吉焌瑄置身于更加激烈的竞争环境。这里汇聚了全省的优秀学子,学习压力比以往更大,但他没有被压力打倒,而是学会了“动态调整”。

发现数学压轴题总失分,他便连续两周每天多练一道同类题。每一道题,他都认真分析解题思路,总结解题方法,不放过任何一个细节。生物实验总出错,他就反复操练,从实验步骤到操作技巧,一点点地摸索,直到熟练掌握。

这种在困境中不断调整、坚持前行的精神,在应对高考前的压力时尤为重要。高考前两个月,三次模拟考成绩波动,让他陷入焦虑。一次晚自习后,他在操场散步时,突然悟出了一个道理:“学习如同长跑,偶尔步伐乱了,调整呼吸再出发便是。”

此后,他每天利用课间与老师探讨难题,和同学组建学习小组互相激励。在老师的悉心指导下,他精准定位到自己知识体系中的薄弱环节,进而展开有针对性的复习;在同学的帮助鼓励下,他重新燃起了内心的斗志,找回了信心和动力。次周,成绩显著回升。

吉焌瑄谈及学习方法时说:“很多人问我要经常熬夜刷题吗?我觉得关键是‘可持续’。我尽量保证每天6小时的睡眠,周末彻底放松,和朋友一起逛公园、骑单车。但上课必须百分百专注,自习时用番茄钟法保持效率。”当被问及如何平衡学业与兴趣时,他笑道:“每天多坚持15分钟,3年就能多出270个小时。”这种科学合理的学习方法,让他在学习的道路上稳步前行。

●家风润心:

言传身教浇灌“坚持”的种子

吉焌瑄的成长轨迹里,镌刻着父母润物细无声的陪伴。他的父母都是三亚人,均为大学本科毕业,父亲吉家伟自由职业,母亲在外企工作。吉家伟的书房里,摆着儿子从小学到高中的所有奖状;母亲陈慧琴的行李箱中,永远装着给儿子准备的书籍。

“我们从不强迫他学习,但会营造良好的环境。他小学时想学编程,我们就买书陪他一起看。”吉家伟说道。在吉焌瑄学习编程的过程中,父母和他一起查阅资料,一起解决遇到的问题。遇到难题时,他们鼓励吉焌瑄自己思考,引导他找到解决问题的方法。这种陪伴不是简单的监督,而是与孩子一起成长,一起探索未知的世界。

这种家庭氛围也影响了吉焌瑄的妹妹。即将读小学四年级的妹妹骄傲地说:“哥哥教我列‘坚持清单’,我现在每天背3个英语单词,已经坚持127天啦!”在哥哥的影响下,妹妹也养成了坚持学习的好习惯。

邻居颜振彩对记者说:“吉焌瑄这孩子特别乐于助人,会主动帮社区里的小孩辅导功课,还把自己整理的学习资料分享给大家。有这样的榜样在身边,孩子们都更勤奋学习了。”

●少年寄语:

把坚持变成习惯,让学习融入生命

即将踏入清华园的吉焌瑄,行李箱里装着三亚的贝壳。对于三亚的学弟学妹,他留下这样的寄语:“不要迷信捷径,学习贵在坚持,坚持才有收获。把坚持变成习惯,让学习融入生命。”

这个骄阳似火的夏天,他如愿以偿地收到了清华大学的录取通知书。这份录取通知书不仅承载着他的辛勤付出,更是对他过往努力的肯定。

(三亚传媒融媒体记者 黄世烽 摄影报道)

-

三亚少年吉焌瑄圆梦清华 坚持是通往成功的密钥 七月骄阳似火,三亚市天涯区场站社区里其乐融融。7月26日,一封清华大

三亚少年吉焌瑄圆梦清华 坚持是通往成功的密钥 七月骄阳似火,三亚市天涯区场站社区里其乐融融。7月26日,一封清华大 -

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒融媒体记者胡拥军)7月27日,记者从三

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒融媒体记者胡拥军)7月27日,记者从三 -

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB17761—2024《电动自行车安全技术规

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB17761—2024《电动自行车安全技术规 -

焦点观察:记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场。蓝天白云下,簇新的人工草坪、鲜

-

北京升级发布暴雨红色预警信号 北京市气象台2025年07月28日12时00分升级发布暴雨红色预警信号:预

北京升级发布暴雨红色预警信号 北京市气象台2025年07月28日12时00分升级发布暴雨红色预警信号:预 -

菲律宾第20届国会宣誓就职-播资讯 △菲律宾参议长弗朗西斯·埃斯库德罗宣誓就职(资料图)记者获悉,当地

菲律宾第20届国会宣誓就职-播资讯 △菲律宾参议长弗朗西斯·埃斯库德罗宣誓就职(资料图)记者获悉,当地

-

三亚少年吉焌瑄圆梦清华 坚持是通往成功的密钥 七月骄阳似火,三亚市天涯区场站社区里其乐融融。7月26日,一封清华大

三亚少年吉焌瑄圆梦清华 坚持是通往成功的密钥 七月骄阳似火,三亚市天涯区场站社区里其乐融融。7月26日,一封清华大 -

【焦点热闻】最高120亿美元!恒瑞官宣与GSK最多12项授权交易,慢阻肺药成下个热门? 港股上市两个月后,恒瑞医药官宣了一笔打包式BD(商务拓展),首付

【焦点热闻】最高120亿美元!恒瑞官宣与GSK最多12项授权交易,慢阻肺药成下个热门? 港股上市两个月后,恒瑞医药官宣了一笔打包式BD(商务拓展),首付 - A股尾盘走高,三大股指集体收涨:周期股普遍回调,两市成交1.7万亿元|今日快讯 A股三大股指7月28日集体高开。盘初短暂回踩后震荡上行,但午前跳水

-

上海:降低智能算力使用成本,发放6亿元算力券 上海市经济信息化委关于印发 《上海市进一步扩大人工智能应用的若

上海:降低智能算力使用成本,发放6亿元算力券 上海市经济信息化委关于印发 《上海市进一步扩大人工智能应用的若 -

交通部:保障货车司机合法权益,支持道路运输协会对货运平台企业履约情况进行监督 7月28日,交通运输部在京举办加强货车司机合法权益保障专题新闻发布

交通部:保障货车司机合法权益,支持道路运输协会对货运平台企业履约情况进行监督 7月28日,交通运输部在京举办加强货车司机合法权益保障专题新闻发布 -

通讯!探访全球最大塔机工厂,中联重科:海外市场成新增长引擎,占比六成 在这里,可实现平均每18分钟下线一台塔机。近日,澎湃新闻记者走进

通讯!探访全球最大塔机工厂,中联重科:海外市场成新增长引擎,占比六成 在这里,可实现平均每18分钟下线一台塔机。近日,澎湃新闻记者走进 -

保险股一路高歌:新华保险连创新高,中国人寿H股盘中创10年来新高 保险股近期连续走牛。7月28日,保险股延续涨势,多只保险股在盘中创

保险股一路高歌:新华保险连创新高,中国人寿H股盘中创10年来新高 保险股近期连续走牛。7月28日,保险股延续涨势,多只保险股在盘中创 -

每日热门:秦洪看盘|资金布局思路清晰,勾勒流畅扬升趋势线 周一A股市场出现了震荡中重心上移的走势。其中,上证综指在午市前后

每日热门:秦洪看盘|资金布局思路清晰,勾勒流畅扬升趋势线 周一A股市场出现了震荡中重心上移的走势。其中,上证综指在午市前后 -

市场监管总局:依法依规治理企业劣质低价竞争 7月27日至7月28日上午,市场监管发展规划座谈会在京召开。会议以习

市场监管总局:依法依规治理企业劣质低价竞争 7月27日至7月28日上午,市场监管发展规划座谈会在京召开。会议以习 -

当前信息:中国社科院金融所报告:建议实施通货膨胀目标制货币政策 7月28日,中国社会科学院金融研究所发布2025年第二季度宏观金融分析

当前信息:中国社科院金融所报告:建议实施通货膨胀目标制货币政策 7月28日,中国社会科学院金融研究所发布2025年第二季度宏观金融分析 -

唱见是什么意思?唱见是什么梗? 唱见 并非网络梗,而是一个源自日本的词汇,指在网络上(尤其是视频

唱见是什么意思?唱见是什么梗? 唱见 并非网络梗,而是一个源自日本的词汇,指在网络上(尤其是视频 -

工信部:巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效 7月28日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议坚

工信部:巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效 7月28日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议坚 -

汽车贴膜大概多少钱 【汽车贴膜大概多少钱】汽车贴膜是一项提升车辆外观、保护车漆和增强隐

汽车贴膜大概多少钱 【汽车贴膜大概多少钱】汽车贴膜是一项提升车辆外观、保护车漆和增强隐 -

汽车保养做哪些项目_焦点资讯 【汽车保养做哪些项目】汽车保养是确保车辆安全、延长使用寿命的重要环

汽车保养做哪些项目_焦点资讯 【汽车保养做哪些项目】汽车保养是确保车辆安全、延长使用寿命的重要环 -

汽车被追尾对方全责有误工费吗 【汽车被追尾对方全责有误工费吗】当车辆在行驶过程中发生追尾事故,且

汽车被追尾对方全责有误工费吗 【汽车被追尾对方全责有误工费吗】当车辆在行驶过程中发生追尾事故,且 -

苹果X怎么连接到车载cayplay 精彩看点 【苹果X怎么连接到车载cayplay】在日常使用中,很多用户希望将手机与车

苹果X怎么连接到车载cayplay 精彩看点 【苹果X怎么连接到车载cayplay】在日常使用中,很多用户希望将手机与车 -

焦点日报:代餐是什么意思?什么是代餐? 代餐 原本是一个营养学概念,指可以替代部分或全部正餐的食品(如代

焦点日报:代餐是什么意思?什么是代餐? 代餐 原本是一个营养学概念,指可以替代部分或全部正餐的食品(如代 - 假面骑士老实人是什么意思?假面骑士老实人是什么梗? 假面骑士老实人 是指《假面骑士 Build》中的角色冰室幻德。这个梗用于表达他老实单纯、总是被忽悠的特点。冰室幻德在剧中开篇时有很强的

- 叉出去是什么意思?叉出去是什么梗? 叉出去 原本是指将人架起腾空扔出门外,或用工具将人叉住后赶出去的动作。后来它演变成一个网络用语,常被用于表达对某人或某事的不满、排

- rua死你是什么意思?rua死你是什么梗? rua 死你 是一种网络流行语,通常表示一种较为强烈的、带有亲昵或调侃意味的情感表达,并非真的要对某人造成伤害。以下是具体介绍:词语

- 嗑药鸡是什么梗?什么是嗑药鸡? 嗑药鸡 是一个饭圈贬义词,用于形容那些盲目、无根据地热衷于将两位明星配对成情侣(即 磕 CP)的粉丝。该词中的 嗑药 暗示这种行为的盲

- 间接性收纳综合症是什么意思?什么是间接性收纳综合症? 间接性收纳综合症 也被称为 间歇性收拾东西症,是一种描述人们收纳行为特点的说法。它是指个体平时可能对物品的杂乱摆放不太在意,但会在

- 我开始代了是什么意思? 我开始代了是什么梗? 我开始代了 是一种网络流行语,常见的意思是指提前预料到事情后期会有不好的结果,有一种无奈、认命的情绪,这里的 代 是英文 die 的

- 钻裙底是什么梗?钻裙底是什么意思? 钻裙底 本身并非一个固定的网络梗,其含义需要结合具体语境来理解,常见的有以下两种情况:字面意义的调侃从字面看,钻裙底 指的是身体钻

- 鲶鱼系脸是什么意思?什么是鲶鱼系脸? 鲶鱼系脸 是网络上用来形容一类具有特定面部特征的长相风格,因面部特点与鲶鱼有相似之处而得名。它并非贬义,更多是一种对独特长相的概括

- 水浒式发言是什么梗?什么是水浒式发言? 水浒式发言 是一个网络流行词,指的是那些看似与话题画风不符,但细品之下又毫无违和感的回答。这种发言方式常常能够带来意想不到的幽默效

- p社四萌是什么意思?p社四萌的介绍 P 社四萌 是玩家对瑞典游戏公司 Paradox Interactive(简称 P 社)开发的四款经典策略类游戏的昵称,因它们在策略游戏领域影响力深远、

- 敏鬼是什么意思?敏鬼是什么梗? 敏鬼 是指日本知名剧作家、脚本家井上敏树。这一称呼是他的绰号,也是一个网络梗,以下是具体介绍:来源:敏鬼 这一称呼来源于他救场《响

- 当前热讯:钢铁制造AI浓度几何?中国宝武宝信软件WAIC亮出硬核产品 随着A股股指逐步攀升,公募新基发行也回归高热度态势。7月28日,据

-

平衡车不充电怎么处理_微头条 【平衡车不充电怎么处理】当平衡车无法正常充电时,可能会让用户感到困

平衡车不充电怎么处理_微头条 【平衡车不充电怎么处理】当平衡车无法正常充电时,可能会让用户感到困 -

今亮点!中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩开始举行 当地时间7月28日,中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。

今亮点!中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩开始举行 当地时间7月28日,中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。 -

快看:世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关 7月28日晚间,世名科技(300522 SZ)披露关于公司实际控制人、董事

快看:世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关 7月28日晚间,世名科技(300522 SZ)披露关于公司实际控制人、董事 -

世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关|聚看点 7月28日晚间,世名科技(300522 SZ)披露关于公司实际控制人、董事

世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关|聚看点 7月28日晚间,世名科技(300522 SZ)披露关于公司实际控制人、董事 -

价格公开透明!三大航齐发公告支持民航版“12306”直销机票 7月28日晚,国航、南航、东航国内三大航司分别发布致旅客的公告,均

价格公开透明!三大航齐发公告支持民航版“12306”直销机票 7月28日晚,国航、南航、东航国内三大航司分别发布致旅客的公告,均 -

价格公开透明!三大航齐发公告支持民航版“12306”直销机票 7月28日晚,国航、南航、东航国内三大航司分别发布致旅客的公告,均

价格公开透明!三大航齐发公告支持民航版“12306”直销机票 7月28日晚,国航、南航、东航国内三大航司分别发布致旅客的公告,均 -

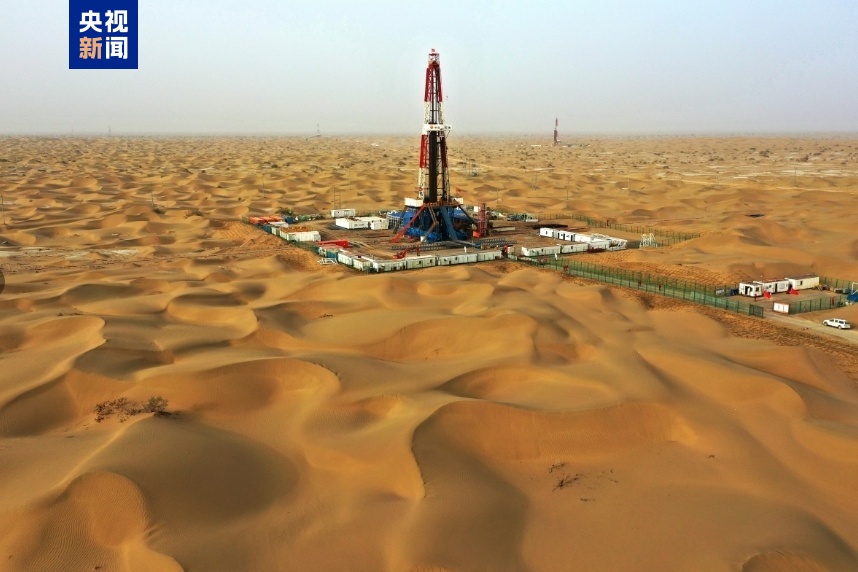

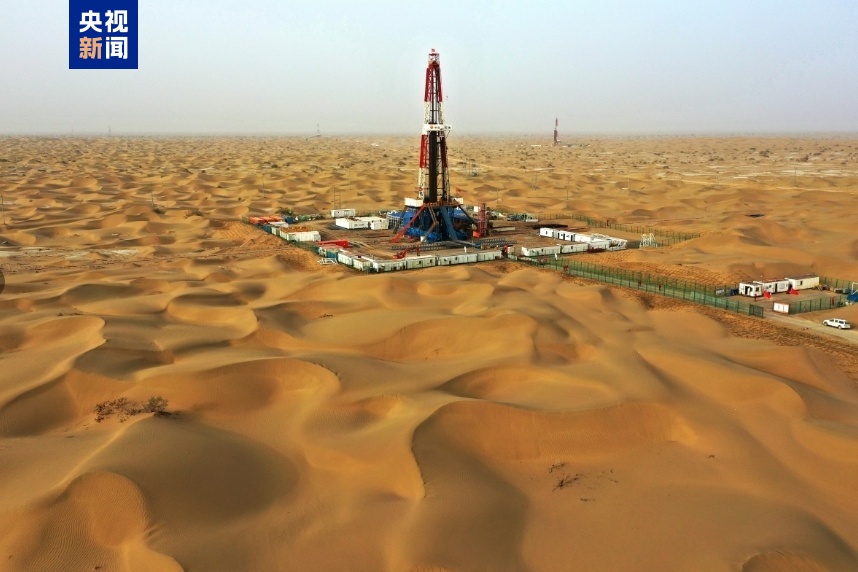

我国最大超深油气区日产破万吨 今天(7月29日),记者从中国石油获悉,位于塔克拉玛干沙漠腹地的我

我国最大超深油气区日产破万吨 今天(7月29日),记者从中国石油获悉,位于塔克拉玛干沙漠腹地的我 -

每日报道:百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶? 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日,

每日报道:百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶? 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日, -

当前热议!我国最大超深油气区日产破万吨 今天(7月29日),记者从中国石油获悉,位于塔克拉玛干沙漠腹地的我

当前热议!我国最大超深油气区日产破万吨 今天(7月29日),记者从中国石油获悉,位于塔克拉玛干沙漠腹地的我 -

两部门紧急预拨3.5亿元,重点支持北京等9省区市抢险救灾 近日华东、华北、东北等地持续遭遇强降雨,引发洪涝和地质灾害,造

两部门紧急预拨3.5亿元,重点支持北京等9省区市抢险救灾 近日华东、华北、东北等地持续遭遇强降雨,引发洪涝和地质灾害,造 -

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶? 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日,

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶? 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日, -

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶?_今日热门 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日,

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶?_今日热门 一笔超120亿美元的BD大单给国产药的创新故事添了新注脚。7月28日, -

重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭! 重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭!还记得

重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭! 重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭!还记得 -

金平税务部门开展民法典和税法宣传活动 消息 本报讯为进一步普及民法典和税法知识,积极营造良好的税收法治环境,近

金平税务部门开展民法典和税法宣传活动 消息 本报讯为进一步普及民法典和税法知识,积极营造良好的税收法治环境,近 -

【热闻】南澳县精心打造行动品牌赋能“百千万”,擘画海岛乡村新风貌 在“百千万工程”的乡村振兴浪潮中,农房已不仅是遮风挡雨的居所,更是

【热闻】南澳县精心打造行动品牌赋能“百千万”,擘画海岛乡村新风貌 在“百千万工程”的乡村振兴浪潮中,农房已不仅是遮风挡雨的居所,更是 -

NPC式敌方反应是什么意思?NPC式敌方反应是什么梗?|焦点播报 NPC 式敌方反应 是指电子游戏中敌方角色像非玩家角色(NPC)一样,

NPC式敌方反应是什么意思?NPC式敌方反应是什么梗?|焦点播报 NPC 式敌方反应 是指电子游戏中敌方角色像非玩家角色(NPC)一样, -

每日热点:神经抽象是什么梗?神经抽象是什么意思? 神经抽象 是一个网络用语,用来形容事物或行为荒诞、离奇、不合常

每日热点:神经抽象是什么梗?神经抽象是什么意思? 神经抽象 是一个网络用语,用来形容事物或行为荒诞、离奇、不合常 -

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒融媒体记者胡拥军)7月27日,记者从三

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒融媒体记者胡拥军)7月27日,记者从三 -

汽车碳罐是什么 【汽车碳罐是什么】汽车碳罐,全称“活性炭罐”,是汽车燃油系统中一个

汽车碳罐是什么 【汽车碳罐是什么】汽车碳罐,全称“活性炭罐”,是汽车燃油系统中一个 -

汽车塑料件常见类型|最新资讯 【汽车塑料件常见类型】随着汽车工业的不断发展,塑料材料在汽车制造中

汽车塑料件常见类型|最新资讯 【汽车塑料件常见类型】随着汽车工业的不断发展,塑料材料在汽车制造中 -

汽车水箱多久加一次水 【汽车水箱多久加一次水】在日常驾驶过程中,很多车主对汽车水箱的保养

汽车水箱多久加一次水 【汽车水箱多久加一次水】在日常驾驶过程中,很多车主对汽车水箱的保养

热门资讯

-

重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭! 重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025...

重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025时尚新品品鉴会超燃来袭! 重磅预告:7月30日-31日,新鸽2025... -

每日热点:神经抽象是什么梗?神经抽象是什么意思? 神经抽象 是一个网络用语,用来形...

每日热点:神经抽象是什么梗?神经抽象是什么意思? 神经抽象 是一个网络用语,用来形... -

高端酒店品牌持续受关注,雅阁酒店集团进入行业榜单 在奢华、高端、中高端及特色服务等...

高端酒店品牌持续受关注,雅阁酒店集团进入行业榜单 在奢华、高端、中高端及特色服务等... -

雅阁酒店集团|雅阁欢聚重构城市旅居,让世界在“桃花源”里相遇 让酒店成为“可居住的社交艺术品”...

雅阁酒店集团|雅阁欢聚重构城市旅居,让世界在“桃花源”里相遇 让酒店成为“可居住的社交艺术品”...

观察

图片新闻

-

三亚少年吉焌瑄圆梦清华 坚持是通往成功的密钥 七月骄阳似火,三亚市天涯区场站社...

三亚少年吉焌瑄圆梦清华 坚持是通往成功的密钥 七月骄阳似火,三亚市天涯区场站社... -

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒...

三亚推出工程审批“上门办”服务-今日播报 三亚新闻网7月29日消息(三亚传媒... -

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB...

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB... -

焦点观察:记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场...

精彩新闻

-

【新要闻】汽车碳罐多少钱一个 【汽车碳罐多少钱一个】汽车碳罐是...

【新要闻】汽车碳罐多少钱一个 【汽车碳罐多少钱一个】汽车碳罐是... -

汽车水箱多久清洗一次|今日快讯 【汽车水箱多久清洗一次】汽车水箱...

汽车水箱多久清洗一次|今日快讯 【汽车水箱多久清洗一次】汽车水箱... -

汽车什么是国三 【汽车什么是国三】“汽车什么是国...

汽车什么是国三 【汽车什么是国三】“汽车什么是国... -

汽车室内怎么清洗比较好-今日快看 【汽车室内怎么清洗比较好】在日常...

汽车室内怎么清洗比较好-今日快看 【汽车室内怎么清洗比较好】在日常... -

汽车什么是无极变速 【汽车什么是无极变速】无极变速,...

汽车什么是无极变速 【汽车什么是无极变速】无极变速,... -

汽车收音机fm1和fm2怎么切换 【汽车收音机fm1和fm2怎么切换】在...

汽车收音机fm1和fm2怎么切换 【汽车收音机fm1和fm2怎么切换】在... -

汽车什么是一键挪车_实时 【汽车什么是一键挪车】“汽车什么...

汽车什么是一键挪车_实时 【汽车什么是一键挪车】“汽车什么... -

每日时讯!汽车上坡应该怎么上 【汽车上坡应该怎么上】在驾驶过程...

每日时讯!汽车上坡应该怎么上 【汽车上坡应该怎么上】在驾驶过程... -

热议:汽车上的定速巡航是什么意思 【汽车上的定速巡航是什么意思】定...

热议:汽车上的定速巡航是什么意思 【汽车上的定速巡航是什么意思】定... -

每日热门:汽车上的点烟器怎样使用 【汽车上的点烟器怎样使用】在日常...

每日热门:汽车上的点烟器怎样使用 【汽车上的点烟器怎样使用】在日常... -

汽车上如何使用usewith 【汽车上如何使用usewith】在现代...

汽车上如何使用usewith 【汽车上如何使用usewith】在现代... -

汽车上坡应该使用一挡还是二挡-焦点速读 【汽车上坡应该使用一挡还是二挡】...

汽车上坡应该使用一挡还是二挡-焦点速读 【汽车上坡应该使用一挡还是二挡】... -

精彩看点:汽车上disp键是什么意思 【汽车上disp键是什么意思】在日常...

精彩看点:汽车上disp键是什么意思 【汽车上disp键是什么意思】在日常... -

汽车上cruise是什么意思_最资讯 【汽车上cruise是什么意思】在驾驶...

汽车上cruise是什么意思_最资讯 【汽车上cruise是什么意思】在驾驶... -

每日速读!汽车上的CD代表什么意思 【汽车上的CD代表什么意思】在日常...

每日速读!汽车上的CD代表什么意思 【汽车上的CD代表什么意思】在日常... -

汽车上的传感器有哪些 【汽车上的传感器有哪些】在现代汽...

汽车上的传感器有哪些 【汽车上的传感器有哪些】在现代汽... -

当前关注:汽车上DEST是什么意思 【汽车上DEST是什么意思】在日常驾...

当前关注:汽车上DEST是什么意思 【汽车上DEST是什么意思】在日常驾... -

千笔楼|别让恶意“带节奏”赚流量-新消息 近日,一位过路的医学院男教师在湖...

千笔楼|别让恶意“带节奏”赚流量-新消息 近日,一位过路的医学院男教师在湖... -

水利部对北京启动洪水防御Ⅳ级应急响应 根据相关规程,水利部27日对北京市...

水利部对北京启动洪水防御Ⅳ级应急响应 根据相关规程,水利部27日对北京市... -

速讯:汽车上cnc是什么意思 【汽车上cnc是什么意思】在汽车制...

速讯:汽车上cnc是什么意思 【汽车上cnc是什么意思】在汽车制... -

千笔楼|别让恶意“带节奏”赚流量|今亮点 近日,一位过路的医学院男教师在湖...

千笔楼|别让恶意“带节奏”赚流量|今亮点 近日,一位过路的医学院男教师在湖... -

内蒙古全力防汛救灾应对强降雨天气-每日视讯 7月23日以来,内蒙古自治区大部地...

内蒙古全力防汛救灾应对强降雨天气-每日视讯 7月23日以来,内蒙古自治区大部地... -

汽车三段音效设置|今日视点 【汽车三段音效设置】在现代汽车设...

汽车三段音效设置|今日视点 【汽车三段音效设置】在现代汽车设... -

记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场...

-

汽车三段音效调节最佳设置 【汽车三段音效调节最佳设置】在汽...

汽车三段音效调节最佳设置 【汽车三段音效调节最佳设置】在汽... -

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB...

电动自行车“新国标”来了!9月1日正式实施→-聚焦 2025年9月1日,新版国家强制标准GB... -

致敬 高温下的劳动者 近日,新疆多地发布高温红色预警。...

致敬 高温下的劳动者 近日,新疆多地发布高温红色预警。... -

【热闻】记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场...

-

焦点精选!国图举办2025年“非遗讲座月”收官之讲 国图讲坛2025年非物质文化遗产保护...

焦点精选!国图举办2025年“非遗讲座月”收官之讲 国图讲坛2025年非物质文化遗产保护... -

焦点观察:记者手记 | 冲不垮的“村超” 7月26日,星期六,榕江村超足球场...

-

农业农村部等十部门发布促进农产品消费实施方案 农业农村部等十部门27日发布促进农...

农业农村部等十部门发布促进农产品消费实施方案 农业农村部等十部门27日发布促进农... -

焦点消息!新华网与中国电子商会达成深度合作 共筑全球智能科技盛会传播新格局 新华网股份有限公司与中国电子商会...

焦点消息!新华网与中国电子商会达成深度合作 共筑全球智能科技盛会传播新格局 新华网股份有限公司与中国电子商会... -

2025全球智能机械与电子产品博览会推介活动在东莞举行  7月25日,2025全球智能机械...

2025全球智能机械与电子产品博览会推介活动在东莞举行  7月25日,2025全球智能机械... -

JCK战觉城“企业境外上市合作发展论坛”举行 7月20至22日,JCK 战觉城企业境外...

JCK战觉城“企业境外上市合作发展论坛”举行 7月20至22日,JCK 战觉城企业境外... -

汽车去污蜡怎么用 【汽车去污蜡怎么用】汽车去污蜡是...

汽车去污蜡怎么用 【汽车去污蜡怎么用】汽车去污蜡是... -

天天资讯:汽车日行灯有什么作用装了日行灯有什么好处求解 【汽车日行灯有什么作用装了日行灯...

天天资讯:汽车日行灯有什么作用装了日行灯有什么好处求解 【汽车日行灯有什么作用装了日行灯... -

JCK战觉城“企业境外上市合作发展论坛”举行-即时看 7月20至22日,JCK 战觉城企业境外...

JCK战觉城“企业境外上市合作发展论坛”举行-即时看 7月20至22日,JCK 战觉城企业境外... -

每日速读!汽车日行灯的作用是什么 【汽车日行灯的作用是什么】在日常...

每日速读!汽车日行灯的作用是什么 【汽车日行灯的作用是什么】在日常... -

汽车去污蜡有什么作用 【汽车去污蜡有什么作用】汽车去污...

汽车去污蜡有什么作用 【汽车去污蜡有什么作用】汽车去污... -

最新:“全球首发”“中国首秀”彰显人工智能向“新”力  7月26日至28日,2025世界人...

最新:“全球首发”“中国首秀”彰显人工智能向“新”力  7月26日至28日,2025世界人... - 运鸿集团完成战略重组 2025年7月,经中共运鸿集团党支部...

-

汽车日行灯有什么作用 【汽车日行灯有什么作用】在日常驾...

汽车日行灯有什么作用 【汽车日行灯有什么作用】在日常驾... -

软件业质效提升迎机遇|看热讯  今年上半年,软件和信息技术...

软件业质效提升迎机遇|看热讯  今年上半年,软件和信息技术... -

高端酒店品牌持续受关注,雅阁酒店集团进入行业榜单 在奢华、高端、中高端及特色服务等...

高端酒店品牌持续受关注,雅阁酒店集团进入行业榜单 在奢华、高端、中高端及特色服务等... -

新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美 正在上海举行的2025世界人工智能大...

新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美 正在上海举行的2025世界人工智能大... -

绿色算力“算”出发展新机遇  绿色算力的崛起,不仅是技术...

绿色算力“算”出发展新机遇  绿色算力的崛起,不仅是技术... -

今头条!新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美 正在上海举行的2025世界人工智能大...

今头条!新华全媒+|在世界人工智能大会 感受科技之美 正在上海举行的2025世界人工智能大... -

文化赋能与轻资产革新,雅阁璞邸酒店重构奢华旅居新范式 雅阁璞邸的榜单光环,本质是国际化...

文化赋能与轻资产革新,雅阁璞邸酒店重构奢华旅居新范式 雅阁璞邸的榜单光环,本质是国际化... -

从“月壤砖”到“月球房”,还需这三步 近日,我国首台月壤打砖机在深空探...

从“月壤砖”到“月球房”,还需这三步 近日,我国首台月壤打砖机在深空探... -

雅阁酒店集团|雅阁欢聚重构城市旅居,让世界在“桃花源”里相遇 让酒店成为“可居住的社交艺术品”...

雅阁酒店集团|雅阁欢聚重构城市旅居,让世界在“桃花源”里相遇 让酒店成为“可居住的社交艺术品”...